日本の伝統的な結婚式である神前式は、神道の考え方によって行われています。

ちなみに、日本古来の結婚式といえば自宅で行う結婚式です。もともと日本は、自宅で婚礼を行っていました。

神前式が昔から行われていた結婚式、というイメージを持つ方が多いのですが、昔からの結婚式は自宅婚式だということ、検定で引っ掛からないようにしてください。

全国(推計値)

ゼクシィ 結婚トレンド調査2021調べ

キリスト教式 50.9%

人前式 26.7%

神前式 18.3%

仏前式 0.6%

全国の統計では、人前式に次ぐ3番目の人気ですが、首都圏だけでみると、2021年は人前式&神前式の同率で2番目人気でした。

- 神前式のきっかけ

- 式次第

- 挙式場内での配席

神前式は深堀りした問題もよく出題されるので、上記ポイントをおさえつつ対策をしていきましょう。

また【神前式の儀式の名前&内容】と、【仏前式の儀式の名前&内容】を混同しないように注意! 検定対策としては、神前式を完璧に覚えておく方が効率的です。

【PR】

|

|

神前式はロイヤルウェディングきっかけで広まった?

欧風の結婚式が執り行われたり、仏前結婚式が日本で初めて挙げられたりと、明治に入ってから婚姻スタイルが広がりましたが、一般の人たちの結婚式は自宅で行われるのが普通でした。

1900年(明治33年)に皇太子時代の大正天皇が、宮中賢所の神前にてご成婚が執り行われました。

皇太子(大正天皇)のウェディングで、神前式への一般の関心が集まった

といわれています。

1901年(明治34年)には、日本初の神前式を記念して、日比谷大神宮が民間として初めて神前式をおこないました。

ちなみに、この日比谷大神宮は関東大震災(1923年)で消失したのをきっかけに、帝国ホテルが仮の神殿を付設し、ホテルの神前式が始まるきかっけとなっています。

とはいえ、一般の人たちの結婚式は、自宅婚式がまだまだ多く、1950年代頃までは自宅婚式が普通の人々の結婚式でした。

その後、大戦を経て、1980年代ごろまでは神前式が挙式スタイルの主流になりました。

神前式を行う場所は?

神前式は、神社や、ホテル・結婚式場などに付設された神殿で行われています。

以前は、神前式の参列は親族に限られていました。

ただ現在は、神前式の挙式も、友人なども参列できるようになり、さらに神社・神殿によっては、雅楽の演奏、巫女さんによる舞が奉納されたりと、少しずつさまざまな変化がみられています。

【PR】

|

|

神前式の式次第

祝詞奏上〜玉串拝礼(玉串奉奠)までの流れはしっかり覚えること。

検定では、仏前式の内容とミックスさせて出題されることが多いので、確実に覚えておきたいところです。

- 参殿…神殿への入場

- 修祓…新郎新婦および参列者全員のお祓い

- 斎主一拝

- 献饌…神饌とよばれるお供え物を神前に捧げる。お神酒の瓶子の蓋を開けるだけの場合も多い

- 祝詞奏上…斎主が祝詞を読み上げる

- 三献の儀(三三九度)…新郎新婦が神前に供えたお神酒で三三九度の盃を交わす

- 誓詞奏上…新郎新婦が誓詞を読み上げる(誓いの言葉)

- 玉串拝礼(玉串奉奠)…玉串を捧げる儀式。二拝二拍手一拝でおこなう

- 指輪交換…指輪交換を入れる場合も、入れない場合もある

- 親族盃の儀…両家がお神酒を頂く、親族固めの儀。

- 撤饌…神饌とよばれるお供え物を下げる。お神酒の瓶子の蓋を閉めるだけの場合も多い

- 斎主一拝

- 退出

*式次第中の儀式などの漢字の読み方は、複数あるものもあります

⇒ウェディングプランナーが、挙式リハーサルで伝えるべき「三献の儀(三三九度)」のポイント

⇒美しい二拝二拍手一拝のやり方

⇒絶対失敗しない玉串拝礼(玉串奉奠)のアドバイス

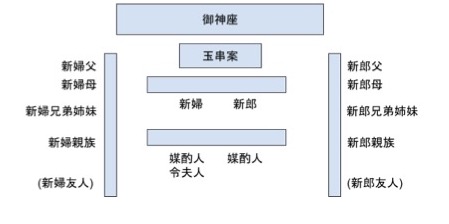

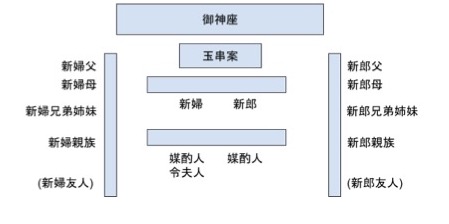

神前式での配席例

この配席・会場図は、頻出度が高いので丸ごと図を頭に入れておきましょう。

友人が列席される場合は、親族のあと、神社や会場によってはご家族・ご親族さまの後ろの二列目に友人席をつくられている場合もあります。

【検定対策】神前式のまとめ&練習問題

神前式は、1990年(明治33年)の皇太子(のちの大正天皇)のご成婚がきっかけ。

その後、1950年代後半〜60年代から1980年代頃までは、神前式が主流。

ざっくり言えば、日本の結婚式の主流は、

『自宅婚式⇒神前式⇒キリスト教式⇒キリスト教式&人前式』

といった感じ。

式次第はひと通り確認し、「三献の儀」「玉串拝礼(玉串奉奠)」は内容やマナーもチェックしておきましょう。

- 参殿…神殿への入場

- 修祓…新郎新婦および参列者全員のお祓い

- 斎主一拝

- 献饌…神饌とよばれるお供え物を神前に捧げる。お神酒の瓶子の蓋を開けるだけの場合も多い

- 祝詞奏上…斎主が祝詞を読み上げる

- 三献の儀(三三九度)…新郎新婦が神前に供えたお神酒で三三九度の盃を交わす

- 誓詞奏上…新郎新婦が誓詞を読み上げる(誓いの言葉)

- 玉串拝礼(玉串奉奠) …玉串を捧げる儀式。二拝二拍手一拝でおこなう

- 指輪交換…指輪交換を入れる場合も、入れない場合もある

- 親族盃の儀…両家がお神酒を頂く、親族固めの儀。

- 撤饌…神饌とよばれるお供え物を下げる。お神酒の瓶子の蓋を閉めるだけの場合も多い

- 斎主一拝

- 退出

さらに、「祝詞奏上」「誓詞奏上」は誰が何をするのかをしっかり把握しておくこと。

祝詞は斎主が、誓詞は新郎新婦が、読み上げます。ここ混同しないよう気をつけましょう。

そして、神社や神殿内での配席は、こちらを丸暗記。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2aa353d9.f8fb2250.2aa353da.158187e1/?me_id=1285657&item_id=12160806&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F00883%2Fbk4863966520.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2aa36472.17013bd3.2aa36473.37ce9763/?me_id=1252205&item_id=10003332&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasesouko%2Fcabinet%2Fshiromuku%2Fk007-1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント